Prof. Dr. Ana N. Tibubos ist Professorin für Diagnostik in der Gesundheitsversorgung & E-Health im Fach Pflegewissenschaft der Universität Trier und assoziierte Professorin an der Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz in der Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Ihre Forschung verbindet psychologische Diagnostik, Public Mental Health und digitale Gesundheitsanwendungen – mit besonderem Blick auf nutzungszentrierte, sichere und wirksame Technologien in der Gesundheitspraxis. Sie leitet verschiedene Forschungsprojekte zur Entwicklung und Einsatz von digitalen Technologien im Bereich Pflege und Gesundheitsförderung. Sie lehrt regelmäßig in den Studiengängen B. Sc. Klinische Pflege, B. Sc. Gesundheitswissenschaften und M. Sc. Interprofessionelle Gesundheitsversorgung an der Universität Trier.

Welche neuen, digitalen Technologien und technischen Anwendungen stehen in der Pflege heute schon zur Verfügung?

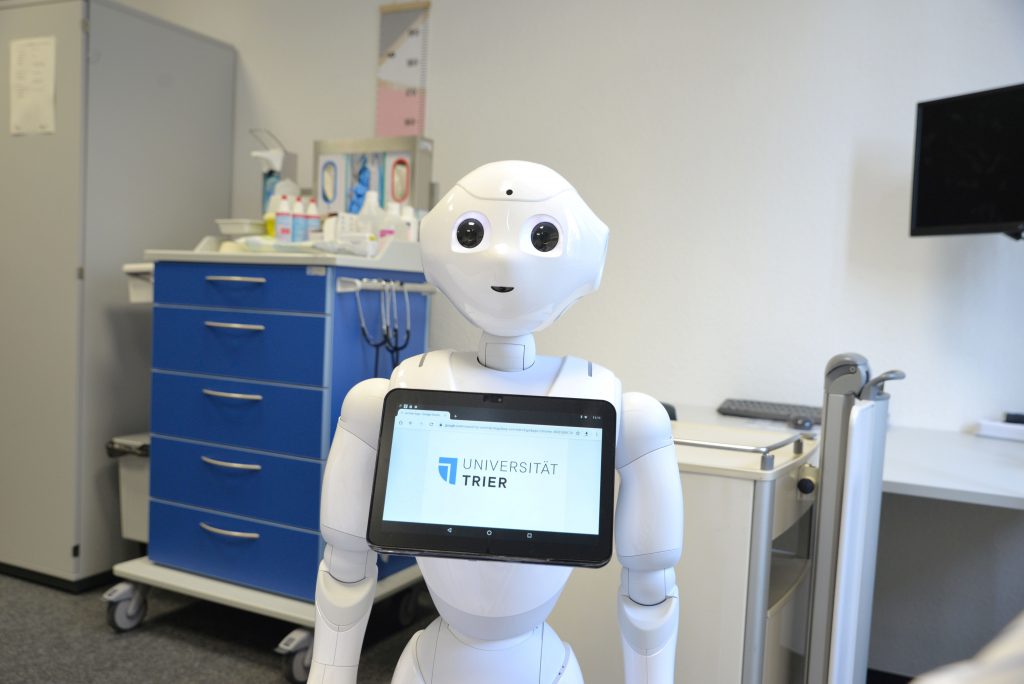

Prof. Ana N. Tibubos: Wir sehen derzeit eine rasante Entwicklung an digitalen und technischen Lösungen in der Pflegepraxis. Schon heute kommen Sensoriksysteme zum Einsatz, die Bewegungen oder Vitalparameter diskret erfassen – etwa Sturzsensoren, intelligente Matten oder Bettsensoren, die Veränderungen im Schlaf- und Aktivitätsverhalten registrieren. Digitale Pflegeassistenzsysteme unterstützen zudem die Dokumentation, automatisieren Routinetätigkeiten und reduzieren bürokratischen Aufwand. Auch Telemedizin, Videokonsultationen und robotische Unterstützungssysteme – vom einfachen Transportroboter bis hin zu robotischen Hebehilfen – sind längst keine Zukunftsmusik mehr.

Und wo/in welchen Bereichen kommen sie konkret zum Einsatz?

Prof. Ana N. Tibubos: Einerseits im stationären Bereich, sprich in Pflegeheimen und Kliniken. Dort geht es vor allem um Entlastung des Pflegepersonals durch digitale Dokumentation (z. B. mobile Erfassung mit Spracherkennung und barcodegestützter Medikamenten- oder Bewohner:innen-Zuordnung) sowie smarte Lagersysteme wie digitalgestützte Bestandsführung, automatische Nachbestellung bei Unterschreiten von Mindestmengen, Überwachung der Lagerorte für sensible Materialien. Ergänzend kommen sensorbasierte Sturz- und Bettsysteme, Ortung von Notfall-Equipment, Telekonsile und Service- oder Transportroboter zum Einsatz. Letzteres befindet sich in Deutschland zwar noch in den Kinderschuhen, wird aber in Zukunft aller Voraussicht nach rasant zunehmen, wenn wir internationale Entwicklungen verfolgen.

Andererseits im ambulanten Bereich: Digitale Plattformen vernetzen Pflegedienste, Angehörige, Ärzt:innen und Therapeut:innen, inklusive sicherem Nachrichtenaustausch, Termin- oder Tourenplanung. Auch eRezept- und die ePA-Anbindung sowie Videosprechstunden gehören dazu. Hinzu kommen häusliche Monitoringlösungen (Vitaldaten-Wearables, vernetzte Hausnotruf- und Sturzsensorik, smarte Matten, Bewegungssensoren) für Senior:innen, die selbstbestimmt zu Hause leben möchten. Wichtig ist außerdem das Feld der Digitalen Pflegeanwendungen (DiPA) – laut BfArM gelistete, pflegebezogene Apps und Webanwendungen, die z. B. bei kognitivem Training, Mobilitäts- und Sturzprophylaxe, Alltagsstrukturierung, Kommunikation oder Angehörigen-Coaching unterstützen und von der Pflegeversicherung bezuschusst werden können.

Leider hat sich die Umsetzung und Etablierung der DiPA in der Versorgungspraxis bislang als schwierig erwiesen. Die Grundidee ist jedoch vielversprechend.

Welche technischen/technologischen Anwendungen können in welchem Bereich ganz konkret für Entlastung 1.) bei Bewohnerinnen und Bewohnern und 2.) beim Pflegepersonal sorgen?

Prof. Ana N. Tibubos:

Für Bewohner:innen ist die größte Entlastung häufig die Erhöhung der Selbstständigkeit.

Digitale Assistenzsysteme, Sprachsteuerungen oder Erinnerungstechnologien (z. B. für Medikamente) helfen, den Alltag eigenständiger zu gestalten und Ängste zu reduzieren.

Für das Pflegepersonal bedeutet Entlastung etwas anderes: Zeitgewinn und Sicherheit.

Automatische Dokumentation, digitale Übergabebücher oder KI-gestützte Pflegesoftware reduzieren Schreibarbeit, ermöglichen schnelleren Informationsaustausch und vermeiden Fehler. Auch Exoskelette (Stützstruktur für den Körper) oder Transferhilfen entlasten körperlich. So bleibt mehr Zeit für den eigentlichen Kern der Pflege – den menschlichen Kontakt.

Wie kann man Pflegepersonal erfolgreich und ohne Vorbehalte an neue Technologien heranführen bzw. wie kann die Akzeptanz erhöht werden?

Prof. Ana N. Tibubos: Akzeptanz entsteht nicht durch Verordnung, sondern durch Erleben und Mitgestaltung. Pflegekräfte müssen Technologien ausprobieren, deren Nutzen selbst erfahren und vor allem verstehen, dass sie Unterstützung bieten und keine Bedrohung darstellen. Das gelingt nur, wenn Schulungen praxisnah sind, wenn Fragen offen diskutiert werden dürfen und wenn Technik nicht „von oben“ eingeführt, sondern gemeinsam mit dem Team entwickelt wird. Entscheidend ist außerdem eine wertschätzende Fehlerkultur. Das heißt, Neues darf ausprobiert werden, ohne dass sofort Perfektion erwartet wird.

Außerdem entsteht Akzeptanz, wenn Technik spürbar hilft.

Deshalb: Pflegekräfte von Anfang an einbeziehen, gemeinsam testen und schnell zeigen, welche Wege, Klicks oder Fehler die neue Technik erspart. Üben sollte im geschützten Rahmen und mit Zeit im Dienstplan stattfinden, also ohne Druck und mit klaren Ansprechpersonen auf jeder Station. Am besten sollte es für die Einführung von neuen digitalen Technologien ein strukturiertes Roll-Out geben, das heißt, der gesamte Prozess beginnend mit der Vorankündigung des geplanten Einsatzes der neuen Technologie, über Schulung für die Anwendung bis hin zur Evaluation sollte strukturiert begleitet werden. Zudem ist es wichtig offen über Datenschutz, Verantwortlichkeiten und Grenzen der Technik sprechen zu können. Das Leitmotto ist hierbei:

Keine Überwachung, sondern Unterstützung.

Darüber hinaus sollten generationale Aspekte berücksichtigt werden. Jüngere Kolleg:innen, die mit digitalen Technologien aufgewachsen sind, haben andere Bedürfnisse als erfahrene Kolleg:innen. Man könnte zum Beispiel mit gemischten Tandems und gestuftem Tempo arbeiten, das heißt zuerst die Basics, später die Extras einführen. Entscheidend für alle ist: Die Technik muss verlässlich sein, und sie muss Zeit für die Pflege zurückgeben. Schließlich ist es motivationspsychologisch hilfreich, Erfolge sichtbar zu machen (z. B. weniger Doppeldokumentation) und wertschätzend mit Fehlern umzugehen.

Und wie muss sich die Ausbildung in der Pflege anpassen, um für neue Technologien und sich verändernde Prozesse gewappnet zu sein?

Prof. Ana N. Tibubos:

Digitale Kompetenz muss in der Pflegeausbildung so selbstverständlich werden wie Anatomie oder Hygiene.

Dazu gehört mehr als Gerätebedienung: Lernende brauchen ein Grundverständnis für Datenschutz und Datensicherheit, dafür, wie man Informationen aus digitalen Systemen richtig interpretiert, und für die ethischen Fragen dahinter, wie etwa Transparenz, Verantwortung und den respektvollen Umgang mit Patient:innendaten. Ebenso wichtig sind sichere digitale Kommunikationswege: Wie tauscht man sich interprofessionell per App, Videokonferenz oder ePA aus, ohne die Versorgung aus dem Blick zu verlieren?

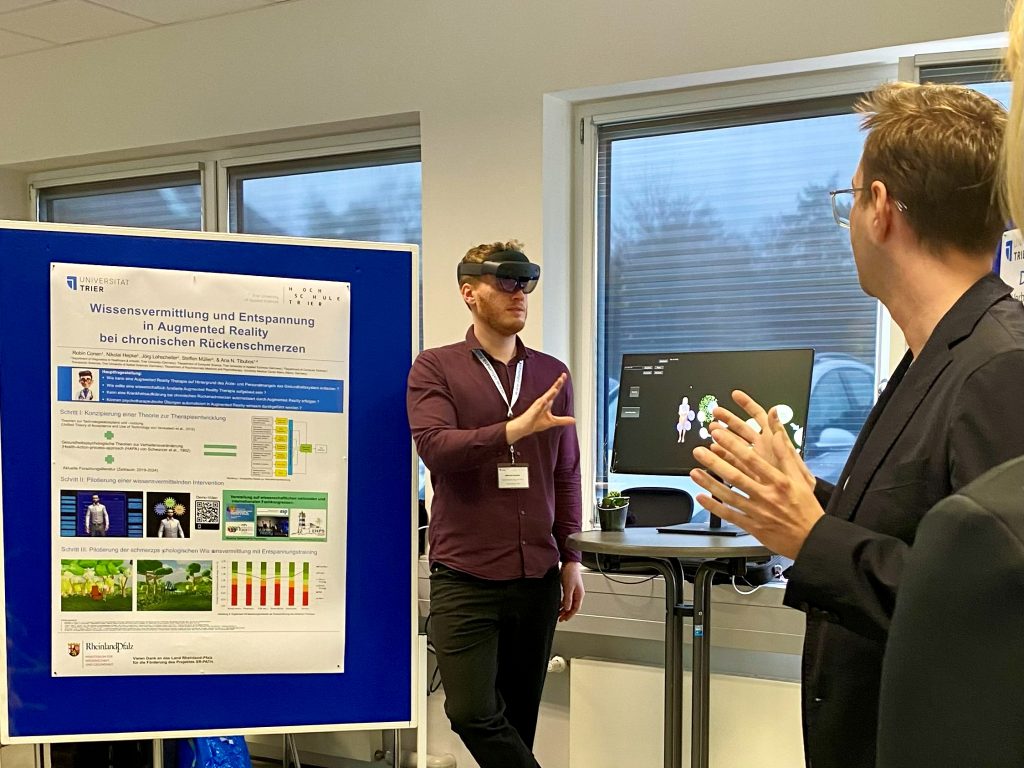

Didaktisch sollten wir hybride Lernsettings nutzen: Praxisnahe Simulationen werden mit digitalen Tools kombiniert. VR/AR (virtuelle oder erweiterte Realität) ermöglicht realistische Trainingssituationen, vom Medikationsprozess bis zur Notfallsituation, in denen Handgriffe geübt und Entscheidungen risikofrei reflektiert werden. So wächst nicht nur Technikkompetenz, sondern auch Handlungssicherheit.

E-Health wird zum Querschnittsthema, das sich durch alle Fächer zieht: von digitaler Dokumentation und Telekonsultationen bis hin zu digitalen Pflegeanwendungen und Assistenzsystemen im häuslichen Umfeld.

Besonders akademische Pflegestudiengänge, wie wir sie in der Pflegewissenschaft an der Universität Trier in den Studiengängen B. Sc. Klinische Pflege und M. Sc. Interprofessionelle Gesundheitsversorgung mit der Vertiefungsmöglichkeit in ANP (Advanced Nursing Practice) anbieten, schaffen dafür Freiräume: Projektarbeiten, Skills-Labs und Forschungsbezüge machen Innovation erlebbar. In Trier haben wir gezielt Lehrangebote zu digitalen Interventionstechniken aufgebaut – mit Seminaren, die Theorie und Praxis neuer Technologien verbinden. Ziel ist, dass Absolvent:innen Veränderungen nicht nur mitgehen, sondern aktiv mitgestalten, und das zum Nutzen von Pflegekräften und Patient:innen gleichermaßen.

Welche Schwerpunkte müssen daher aus Ihrer Sicht in der Pflegeausbildung neu gesetzt werden?

Prof. Ana Tibubos: Neben der klassischen Pflegekompetenz sollten drei Bereiche deutlich gestärkt werden:

- Digitale Gesundheitskompetenz

Pflegekräfte lernen, Technologien sicher und sinnvoll einzusetzen – von mobiler Dokumentation über Telekonsultationen bis zu Digitalen Pflegeanwendungen (DiPA) bzw. Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA). Dazu gehören Basics zu Datenschutz, Datensicherheit und das Lesen/Einordnen digitaler Informationen (z. B. Vitaldaten aus Apps oder Sensorsystemen). Praxisnah geübt wird das in Skills-Labs, durch Simulationen und kurzen Lernmodulen direkt am Gerät.

- Interdisziplinäres Arbeiten

Versorgung wird Teamarbeit: Pflege trifft IT, Technik und Therapieberufe. In der Ausbildung sollten gemeinsame Projekte, nicht nur mit anderen medizischen Fächern und therapeutisch orientierten Fächern stattfinden, sondern auch mit Informatik oder Ingenieurwesen. So etwa das Testen eines Assistenzsystems oder das Verbessern eines Dokumentationsprozesses. Auf diese Weise entstehen Verständnis für Rollen, klare Kommunikation und reale Problemlösekompetenzen.

- Ethisch-kommunikative Kompetenz

Technik verändert Abläufe, aber der Mensch bleibt im Mittelpunkt. Lernende brauchen Sicherheit darin, wie sie den Einsatz digitaler Tools transparent erklären, wie sie Privatsphäre schützen und wie sie bei Unsicherheiten oder Fehlern offen kommunizieren. Reflexion über Patient:innensouveränität, Fairness und Verantwortlichkeiten gehört fest dazu.

Das bedeutet: Wer digitale Tools sicher beherrscht, gut im Team arbeitet und menschlich klar kommuniziert, ist für die Pflege von morgen bestens vorbereitet.

Wie sieht für Sie die ideale Pflege der Zukunft aus?

Prof. Ana N. Tibubos: Die ideale Pflege ist digital gestützt, aber menschlich geprägt. Technologien übernehmen Routine- und Dokumentationsaufgaben, überwachen unauffällig Gesundheitstrends und schaffen Sicherheit, aber sie ersetzen niemals Empathie, Nähe und Zuwendung. Pflegekräfte sind in dieser Zukunft nicht weniger wichtig, sondern besser ausgestattet, informierter und selbstbestimmter in ihrer Arbeit.

Mein Zielbild ist eine Pflege, in der Technologie ein Werkzeug der Menschlichkeit ist – nicht ihr Ersatz.

Wir danken Ihnen sehr für dieses Interview.

Fotocredits: Portät Tibubos: © privat/Tibubos; AR für Rückenschmerzen: © privat/Tibubos; Roboter Pepper: © Universität Trier